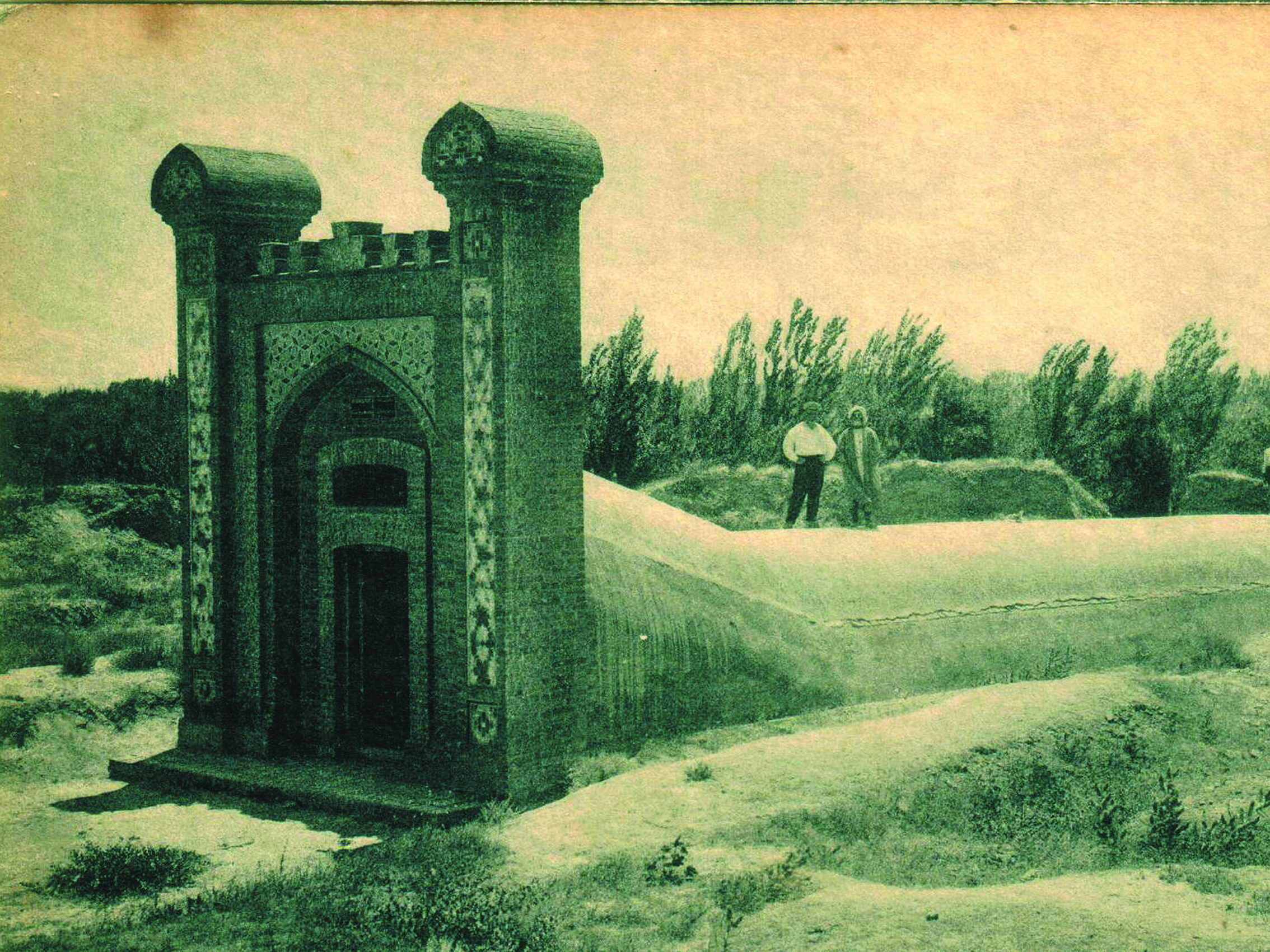

Фото: © Alaexis, Ulugh Beg observatory, CC BY-SA 2.5

Остатки главного инструмента обсерватории Улугбека в

Самарканде — секстанта или квадранта.

Обсерватория Улугбека была одной из самых больших на Востоке.

XV век н.э

Установкой и выверкой приборов в обсерватории занимался астроном и блестящий математик Джем-шид Каши.

Радиус секстанта Фахри составлял около 40 м. Такого огромного инструмента не знает история астрономии.

Среди исторических памятников Самарканда особое место занимают остатки обсерватории, сооруженной Улугбеком у подножия возвышенности Чупан-ата.

Создатель обсерватории – Мухаммад Тарагай Улугбек, внук Тимура (Тамерлана), родился в 1394 году, за 11 лет до смерти своего деда. Учителями царевича были писатель и философ Ариф Азари и математик Казы-заде Руми, который впоследствии активно участвовал в строительстве обсерватории. Улугбек с детства проявлял большие способности и интерес к математике. Вместе с Тимуром он ездил в Марат и посещал там Марагинскую обсерваторию.

Став правителем Самарканда, Улугбек приступил к осуществлению своей давней мечты – созданию обсерватории. Своим главным консультантом Улугбек называет Руми. «При помощи и содействии учителя, великого учёного, указывающего пути истины и исследования, Казы-заде Руми, приступили к созданию обсерватории», – писал Улугбек.

Обсерватория – постройка особого рода, где главная роль принадлежала не архитектору, а учёным, определявшим размещение и размеры встроенных в здание инструментов, то есть Улугбеку и Руми. Принятые ими решения были смелыми и оригинальными для того времени. Строительство заняло около трёх лет, и к осени 1420 года здание обсерватории было готово. Потом началась установка и выверка приборов, которой, по просьбе Улугбека, занимался астроном и блестящий математик Джем-шид Каши.

При раскопках в 1908—1909 годах были обнаружены следы круглой стены в один кирпич и часть главного инструмента. «Круглая стена» оказалась остатками, внешней стены громадного трехэтажного здания цилиндрической формы. Здание имело плоскую кровлю, где располагались некоторые астрономические инструменты. План здания оказался сложным: в нем были большие залы, комнаты, коридоры, переходы, соединяющие эти помещения. Снаружи здание было украшено в духе своего времени глазурованными изразцами, мозаикой и расписной майоликой, фрагменты которых найдены при археологических работах.

Обсерватория Улугбека была одной из самых больших на Востоке. А её создатель приобрёл всеобщую известность за свой научный труд – «Новые астрономические таблицы», который явился последним словом всей средневековой восточной астрономии. «Астрономические таблицы» содержат теоретическое введение и таблицы, составленные по наблюдениям, проведенным Улугбеком в обсерватории.

Обсерватория была оснащена точнейшими для своего времени инструментами. Один из них, секстант Фахри, представлял мраморную дугу окружности свыше шестидесяти градусов, установленную в меридиане. Радиус секстанта составлял около 40 м. Такого огромного инструмента не знает история астрономии. С его помощью астрономы самаркандской обсерватории не только наблюдали положения небесных светил, но и определяли с высокой точностью некоторые астрономические постоянные: наклонение эклиптики к экватору, величину годичной прецессии, продолжительность тропического года.

Научная программа обсерватории была рассчитана, как минимум, на 30 лет (период обращения Сатурна). Несмотря на то, что государственные дела не всегда позволяли Улугбеку входить во все тонкости работы обсерватории, он постоянно опекал своё детище, был вдохновителем и научным руководителем всех основных работ.